电动汽车电池组快速充电方案研究

引言

随着全球气候恶化,全人类在讨论如何应对气候变化,节能减排、寻找新能源是减少环境破坏的重要途径。目前全球汽车保有量已达10亿,汽车尾气是加剧环境恶化的重要因素,为此,许多企业机构正在研发无污染的电动汽车,而电动汽车动力电池是其中较核心的部分,是重点研究的方向。

目前,大多数电动汽车企业和研究机构均采用锂离子电池组作为其动力电池。锂离子电池有很多优点,与传统的镍镉、镍氢电池相比,锂离子电池体积小、重量轻、工作电压高、容量大,锂离子电池的能量密度很高,它的容量是同重量的镍氢电池的1.5~2倍,而且具有很低的自放电率,另外,锂离子电池几乎没有“记忆效应”,不含铅、镉等有毒物质,因此成为电动车用电池的首选。

大功率的电动汽车所使用的锂离子电池组是由多节单体锂离子电池串联,以获得较高的输出电压,但是,锂离子电池组和单体锂离子电池这二者在使用上是有很大区别的。在电池组中,各单体锂离子电池在生产制造中必然存在个体差异,在使用中老化程度也不一样,若不在充电过程中采取措施,这种差异将被累积甚至扩大,导致整个电池组的性能大打折扣或电池组寿命严重缩短。另外,由于电池组容量较大,采用传统的充电方式效率低,充电时间长,严重阻碍了电动汽车的推广。

因此,快速有效安全可靠的充电系统是目前电动汽车行业重点研发的技术。

1传统锂离子电池充电方式研究

不同的充电方式是影响单体锂离子电池性能和使用寿命的重要因素。合适的充电方式不仅能够较大限度的发挥电池的容量,而且可以延长电池的使用寿命。这种影响主要体现在三个方面:

(1)电压的影响。一方面,在充电过程中要严格控制电池电压不能超过充电限制电压,超过充电限制电压称为过充,轻微过充多次会导致电池容量减小,电池发生变形,过充严重时会直接导致电池发生爆炸。另一方面,在充电结束后,应使电池电压尽量接近满充电压,否则会导致电池容量大大降低。

(2)电流的影响。锂离子电池可接受的充电电流是有限的,若充电电流高于这个上限值,会造成电池中电解液发生析气反应,大量发热,使电池温度急剧上升。

(3)温度的影响。锂离子电池温度过高,会导致电池内部发生一系列反应,电池可能爆炸,因此在充电过程中,要及时监测电池温度情况并对其加以控制。

选择合适的充电方法可以提高充电效率,延长使用寿命。锂离子电池的充电方法有很多种,常用的充电方法有恒定电流充电法、恒定电压充电法、恒流/恒压充电法、变流充电法、脉冲充电法、间歇充电法等。

1.1恒定电压充电法

恒定电压充电法是指在充电过程中以恒定电压对电池进行充电。在这个过程中,充电电流满足公式:I=(U–E)/R(式中:I为充电电流,U为充电电压,E为电池电压,R为充电回路电阻)。

在充电初期,由于电池电势较低,因此充电电流较大,随着充电过程的进行,电池电势逐渐升高,充电电流逐渐减小。恒压控制系统结构简单,而且充电电流比较接近可接受充电电流,具有一定的自适应性,但在充电初期电流比较大,有可能造成电池温度上升过快,对电池带来不利影响。

1.2恒定电流充电法

恒定电流充电法是指在充电过程中全程以恒定不变电流进行充电。锂离子电池的充电可接受电流随着充电时间呈指数规律下降,而充电电流保持不变,若充电电流较大,在恒流充电后期可能出现充电电流超过可接受电流而导致电池电解液发生析气反应,但若充电电流太小,就会延长充电时间,降低充电效率。

以上两种方法都比较简单,也都有很多不足之处。恒压充电初期电流过大而恒流充电后期电流过大,因此,可采用先恒流后恒压的充电方法以克服这两种方式在这两个阶段的弊端。

1.3恒流/恒压充电法

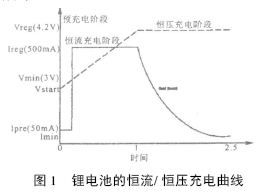

这种充电方法将充电过程分为三个阶段。如图1所示。

(1)预充阶段。接通直流电源后,当检测到电池时,充电芯片启动,进入预充过程,在此期间充电控制器以较小的电流给电池充电,使电池电压、温度恢复到正常状态。

(2)恒流充电阶段。在充电初期,充电电路以恒定的电流对锂离子电池充电,一般锂电池大多选用标准充电速率。恒流充电时,电池电压将缓慢上升,一旦电池电压达到所设定的终止电压,恒流充电终止,进入恒压充电过程。

(3)恒压充电阶段。在恒压充电过程中,充电电流逐渐衰减,当监测到充电电流降到设置值以下,或满充时间超时转入顶端截止充电,此时充电控制器以极小的充电电流为电池补充能量,一般情况下,该过程可以延长电池5%~10%的使用时间。

这种充电方法中,为避免电流过大,电池温度过高,在恒流阶段,通常采用较小的充电电流进行充电,充电效率仍然不高。为提高充电效率,可采用变流充电法。

1.4变流充电法

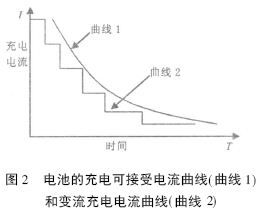

锂离子电池可接受的充电电流随充电时间呈指数规律下降,若充电电流曲线在电池可接受充电电流曲线(图2中曲线1)以上会导致电池电解液发生析气反应,影响电池寿命。

理想化的充电过程是充电电流始终逼近可接受的充电电流值。如图2中曲线2为变流充电电流曲线。图2中可以看出,在充电初期,充电电流较大,效率较高,克服了恒流/恒压充电阶段初期充电电流设置较小的缺点,随着充电继续,充电电流逐步减小,因此,可以将其原有的恒流充电阶段用分段恒流充电的过程来代替,达到提高充电效率。

在变流充电阶段,通过对电池状态进行检测,确定起始的电流进行恒流充电,同时对电池状态进行检测,当电池状态达到该恒流充电分段终止标准时,结束该分段,调整电流值,进入下一分段,直至电池状态达到设定的标准时,终止变流充电,进入恒压充电,以确保电池完全充满。

变流充电法的主要困难在于确定各阶段恒流充电电流值,选取适当的参数作为阶段恒流充电终止的判断依据。

在变流充电法中,通过提高初始阶段的充电电流来实现快速充电的目的。但实际上,充电电流过大会造成电池产生极化现象而缩短寿命。为了在保证效率的前提下尽可能的减小极化反应,研究人员通过对不同充电波形使电池产生的极化情况进行比较,提出了间歇充电和脉冲充电的方法。

1.5间歇充电法

间歇充电法是指在充电一段时间后增加一段间歇时间,减少极化现象。在间歇阶段,电解液析气反应产生的氢气和氧气有时间得以重新化合,可以有效的减缓电池内电压升高,消除欧姆极化,减小内阻,使电池在接下来的充电过程中能够接受更多的电量。

1.6脉冲充电法

在脉冲充电过程中,在充电电流大小逼近电池充电可接受电流的基础上,用脉冲电流对电池充电,充电电流时有时无,充电状态和暂停状态相互交替。脉冲充电方式有正脉冲充电和正负脉冲充电两种方式,在正脉冲充电方式中,正脉冲空闲时间内,电解液中的离子自由扩散,减小了极化的加剧;在正负脉冲充电方式中,正脉冲空闲时间内加上了负脉冲,电解液中的离子受反向作用力向相反方向运动,有效的抑制了极化现象。

2本文采用的充电方式

对以上各种传统充电方法的特点相比较可以看出,每一种方法都各有优缺点。电动汽车电池组对充电过程要求很高,既要要求安全充电,尽可能延长电池使用寿命,又必须满足快速充电的特点,快速、高效、安全、长使用寿命这几项指标都必须达到,综合每一种充电方法的优点,本文在传统充电方式上做了变形和改进,提出了限压变流脉冲充电方法。

限压变流脉冲充电方法的特点是,将恒流/恒压充电方式的恒流充电阶段改为变流脉冲充电,这一阶段电流的大小符合变流充电的特点,初期电流较大,尽量逼近充电可接受电流,以保证电池获得足够电流,同时,采用脉冲式充电电流,有效抑制极化效应,减缓电池内压升高,减小内阻。后期采用恒压充电方式,以获得过充电量。

3研究电池组均衡充电的意义

电动汽车用锂离子电池组通过多节锂离子电池串联以获得高输出电压。由于各单体电池在生产制造和使用过程中电池特性必然存在差异,造成这种差异的原因有:在生产过程中,由于加工工艺等原因,同批次电池的容量和内阻都可能存在差异;使用过程中由于温度等差异造成电池使用不平衡;不同电池之间的放电情况存在差异,长时间累积,造成电池状态的不平衡。长期使用必将导致各电池的容量、内阻、端电压等参数不均衡,从而影响整个电池组的实际容量,缩短寿命,造成浪费,增大成本。

和其他电池相比,锂离子电池几乎没有耐过充的能力,在电池荷电状态已满时,若继续充电,电池的电压将继续升高。电压过高会造成锂离子在负极积累,解析出金属锂,使电池的蓄电能力丧失,而且这一过程是不可逆的,同时,电解液发生电解,析出氢气和氧气,伴随着大量热量的产生,电池温度逐渐升高,氢气和氧气有可能发生爆炸。因此,锂电池切不可过充电,否则会给电池造成致命的损坏或造成安全事故。实验数据证明,过充电将严重减少电池的充电循环次数。

因此,在对串联电池组进行充电时,不能通过过充的方式使各单体电池达到性能均衡。若以容量大的电池充满为依据,必然导致容量小的电池过充电,

相关阅读:

- ...2014/04/11 15:52·研祥ARM工业平板电脑在电动汽车充电桩中的应用

- ...2013/03/11 16:54·《我们到了吗?》(有关电动汽车的电池管理)

- ...2011/10/21 15:42·电动汽车总线控制系统的研究

- ...2011/09/21 16:27·基于MCGS的电动汽车充电站监控系统设计

- ...2011/09/02 15:44·电动汽车燃料电池增程器的系统集成设计

- ...2010/03/09 16:32·矢量控制变频器在混合动力电动汽车中的应用

- ...· Efinix® 全力驱动AI边缘计算,成功推出Trion™ T20 FPGA样品, 同时将产品扩展到二十万逻辑单元的T200 FPGA

- ...· 英飞凌亮相进博会,引领智慧新生活

- ...· 三电产品开发及测试研讨会北汽新能源专场成功举行

- ...· Manz亚智科技跨入半导体领域 为面板级扇出型封装提供化学湿制程、涂布及激光应用等生产设备解决方案

- ...· 中电瑞华BITRODE动力电池测试系统顺利交付北汽新能源

- ...· 中电瑞华FTF系列电池测试系统中标北京新能源汽车股份有限公司

- ...· 中电瑞华大功率高压能源反馈式负载系统成功交付中电熊猫

- ...· 中电瑞华国际在电动汽车及关键部件测评研讨会上演绎先进测评技术

- ...· 华芯微国产汽车芯片门电路系列(篇一)

- ...· 华芯微国产汽车芯片CAN收发器系列(篇一)

- ...· 华芯微国产汽车芯片DC/DC转换器系列

- ...· 华芯微国产汽车芯片DC/DC转换器系列

- ...· 华芯微国产汽车芯片运算放大器系列(篇一)

- ...· 华芯微国产汽车芯片MOSFET 驱动器系列(篇一)

- ...· 数据采集终端系统设备

- ...· 简仪科技踏上新征程